福井県小浜市にある「箸匠せいわ」は、日本最大級の箸専門店として、国内外から多くの観光客を惹きつけています。

約400種類にも及ぶ箸が並ぶ店内には、年間5万人以上が訪れ、箸を通じて日本の文化や食の魅力に触れています。

今回は、「箸のまち」として知られる若狭小浜の歴史や、箸匠せいわでできる体験の魅力について伺いました。

若狭塗の伝統と「箸のまち・小浜」の背景

若狭小浜は、江戸時代初期に誕生した伝統工芸「若狭塗」の発祥地です。小浜藩御用塗師・松浦三十郎が中国の漆器をヒントに、海の底を模した「磯草塗」を考案したのが始まり。その後、小浜藩主の奨励により「若狭塗」として発展し、現在では日本国内の塗箸の7〜8割が小浜市で生産されていると言われています。

戦後からは特に箸の生産が活発となり、「箸のまち」としての地位を築いてきました。

箸の魅力を体験できる専門店「箸匠せいわ」

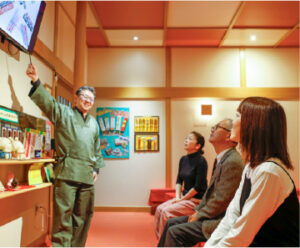

箸匠せいわでは、単に箸を販売するだけでなく、訪れた方が箸文化を深く体感できるような工夫が随所に凝らされています。

中でも人気なのが、「箸研ぎ出し体験」。5色の漆を重ねた箸をグラインダーで研ぐことで、色彩豊かな模様が現れ、世界に一つだけの箸が完成します。その体験は、若狭塗の制作工程の一部を再現したもので、外国人観光客の間でも非常に人気が高まっています。

「最近では、インバウンドのお客様が非常に増えてきました。皆さんとても真剣に取り組まれていて、日本人以上に集中されていることもあります」とスタッフの方も語ります。

こうした体験を通じて、訪れた人々はただのお土産以上の価値を手にすることができるのです。

子どもの成長を支える「六角知能ばし」

箸匠せいわが開発した「六角知能ばし」は、子どもたちに正しい箸の持ち方を伝えるための知育箸です。

六角形の持ちやすい形状に加え、年齢別に長さ・重さ・重心まで細かく設計されており、2歳から小学校高学年まで段階的に使えるようになっています。

さらに、国産の孟宗竹を使用し、手の脳の専門家と共同開発された安心の設計ということもあり、看板商品のうちの1つです。現在では全国12,000以上の幼稚園・保育園から注文があり、正しい箸の使い方を学ぶツールとして高い評価を得ています。

「全国の子どもたちに、きちんと箸を持ってもらいたいという思いが出発点でした」と開発への想いを語ってくださいました。

400種類の箸と“願いを込めた箸”たち

箸匠せいわの魅力は、圧巻の品揃えにもあります。

長寿祈願の「長寿箸」、無病息災を願う「無病の箸」、ご縁をつなぐ「ご縁結びの箸」、宝くじ当選を願う「金運箸」など、ユニークなコンセプトの商品が並び、買い物そのものがエンターテインメントのように楽しめます。

「良い箸の定義はさまざまありますが、『使う方が愛着を持てる箸』が最も大事だと考えています。そのためにも種類の豊富さには特にこだわっています」と、箸選びへの思いを語ります。

箸を長く使うためのお手入れのすすめ

せっかくの箸を長く使ってもらうため、箸匠せいわでは正しいお手入れ方法も大事とお話ししてくださいました。

たとえば、たとえ食洗機対応の箸でも手洗いを推奨し、水に漬けっぱなしにしないこと、柔らかいスポンジで1膳ずつ丁寧に洗うこと、洗った後はすぐに柔らかい布で拭くこと、箸立てでは箸先を上にして収納すること、など細やかなケアが1番だということです。

「何よりも、愛情をもって使っていただけるのが一番です」との言葉には、箸職人としての誇りとお客様への想いが込められています。

観光と食のまち・若狭への誘い

「箸を通じて、日本の文化や食の背景を知ってもらいたい」。その想いで日々観光客を迎える箸匠せいわ。

今後も変えてはならない“安心・安全な品質”と“感謝の気持ち”を大切にしながら、より魅力的な商品開発に挑戦していくと語ってくださいました。

若狭地方は、「御食国(みけつくに)」として知られるように、美味しい海の幸をはじめ、多くの寺社仏閣や自然景観に恵まれたエリアです。箸文化と食文化が融合するこの地を、次の旅先として訪れてみてはいかがでしょうか。

住所:福井県小浜市竜前6-2

営業時間:9:00〜17:00(年中無休、年末年始は要確認)

公式サイト:https://www.e-hashiseiwa.com/